四分割法とは?1分でわかる意味、壁充足率、壁率比、計算法、偏心率

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)

四分割法とは、木造建築物の地震時の耐震性を確認する方法の1つです。鉄骨、RC造で行われる構造計算の「簡易版」と考えてください。四分割法は簡単なので、構造設計者以外でも扱える便利な検討法です。今回は、四分割法の意味や計算法、壁充足率、壁率比の算定法、偏心率との関係について説明します。

偏心率の意味は、下記が参考になります。

100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事

四分割法とは?

四分割法は、地震時の耐震性を確認する検討法の1つです。具体的には、下記の流れで検討を行います。

・建築物の平面を四分割して、存在壁量および必要壁量を算出。

・X、Y方向共に、壁充足率=存在壁量/必要壁量を算定。

・壁率比=壁充足率(小)/壁充足率(大)を算定し、0.5以上を確認。

四分割法によれば、建築物の長さの1/4より内側の耐震壁は、耐震性に全く寄与しないことが分かります。

四分割法の目的は、

・必要壁量に対して所定以上の耐力壁を配置すること

・「耐力壁」をバランスよく配置すること

です。よって、偏心率が0.3以下であることを構造計算で確認した場合は、四分割法の検討は不要となります。

四分割法の具体的な計算法は後述しました。

四分割法の読み方

四分割法は「しぶんかつほう」又は「よんぶんかつほう」といいます。また四分割法は通称です。平12建告1352号では「木造建築物の軸組の設置の基準を定める件」としか、明記されていません。

四分割法の計算法

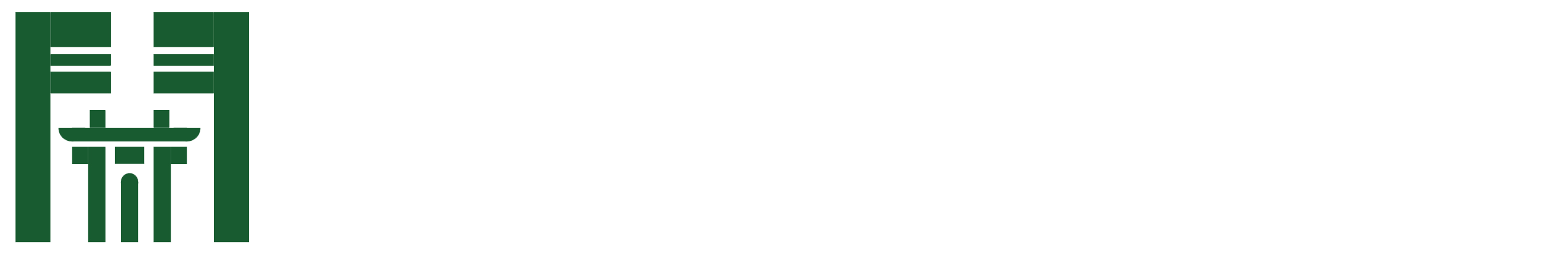

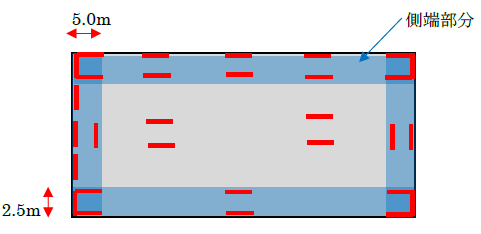

四分割法の計算法を、例題を通して説明します。下図をみてください。

上図の整形な平屋建て建築物があります。屋根は金属板、長辺は20m、短辺は10mです。耐力壁は赤線部分とし、壁倍率は1.0とします。四分割法を用いて、壁率比を計算してください。壁倍率の意味は、下記が参考になります。

壁倍率とは?1分でわかる意味、筋交い、一覧、土壁の値、石膏ボード

必要壁量の算定

まず必要壁量を算定します。必要壁量は下式によります。壁量の意味は、下記が参考になります。

壁量とは?1分でわかる意味、読み方、計算、バランスと偏心率、壁倍率

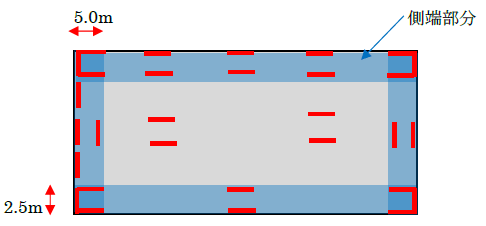

・必要壁量=側端部分の床面積×令46条4項表二の数値

側端部分とは下図の赤い箇所をいいます。例えば長辺方向の側端部分の床面積は、

・10/4×20.0=50.0㎡

です。同様に計算して、短辺方向は

・20/4×10=50㎡

です。短辺、長辺共に同じ値となりました。実は、必要壁量はX,Y方向で全く同じになります。上式を見比べると、「1/4」が長辺にかかるか、短辺にかかるかの違いだからです。

次に、令46条4項表一の数値を確認します。この数値は、屋根葺き材や壁材の種類、階数によって該当する値を読み取ります。今回は、「金属屋根」「平屋建て」というキーワードから、「11cm/㎡」という数値だとわかります。※実際に確認してみましょう。

以上より、必要壁量は下記です。

必要壁量=11 cm/㎡×50㎡=550cm⇒5.5m

スポンサーリンク

存在壁量の確認と計算

存在壁量は下式を合計した値(側端部分に限る)です。

存在壁量=側端部分の耐力壁の長さ×壁倍率(令46条4項表一の数値)

壁倍率は、耐力壁の強さとお考えください。具体的には、令46条4項表一に規定される数値で、耐力壁の種類など(筋交いの太さなど)で変わります。

今回は、壁倍率=1.0です。よって、側端部分の耐力壁の長さを拾い、合計すれば良いです。※一級建築士の学科試験では、こういった問題が度々出題されます。

存在壁量は問題の図を確認します。

建築物の平面を、各方向で四分割すると全部で4つの側端部分ができます。短辺、長辺に分けて側端部分の存在壁量を確認します。

短辺部分の存在壁量

・6m

・4m

長辺部分の存在壁量

・10m

・6m

壁充足率の算定

ここまで計算すれば、後は簡単です。壁充足率は下式で計算します。

壁充足率=存在壁量/必要壁量

ただし、各方向で側端部分は2つあるため存在壁量も大小の2つです。各方向の壁充足率は下記です。

短辺部分の壁充足率

・6m/5.5m=1.1

・4m/5.5m=0.72

長辺部分の壁充足率

・10m/5.5m=1.8

・6m/5.5m=1.1

壁率比の算定

壁率比は、下式で計算します。

壁率比=壁充足率の小さい値/壁充足率の大きい値

各方向の壁率比は下式です。

短辺部分の壁率比

・0.72/1.1m=0.65 > 0.5

長辺部分の壁率比

・1.1/1.8m=0.61 > 0.5

以上、壁率比の算定ができました。実は壁率比は、必要壁量が分からなくても計算可能です。下式をみてください。

壁率比(C)=壁充足率の小さい値(B)/壁充足率の大きい値(A)

本式の各値を、A~Cに置き換えました。AとBは、下式から計算しましたね。

A=存在壁量(Ksa)/必要壁量(Kh)

ここで必要壁量Khは、AとBの共通した値です。よって、下式のように置き換え可能です。

C=(Ksb/Kh)÷(Ksa/Kh)=Ksb/Ksa

つまり、壁率比は存在壁量の比率で計算できます。一級建築士試験では、必要壁量が算定できないケースもあります。パニックにならず、「存在壁量が分かれば、壁率比は計算可能」と思い出しましょう。

壁率比の確認

さて、壁率比は下記の値でした。壁率比は0.5以上確認できればOKです。今回は、両方向ともOKになりました。

短辺部分の壁率比

・0.65 > 0.5

長辺部分の壁率比

・0.61 > 0.5

なお、壁充足率が1を超える場合、壁率比の計算は省略できます。

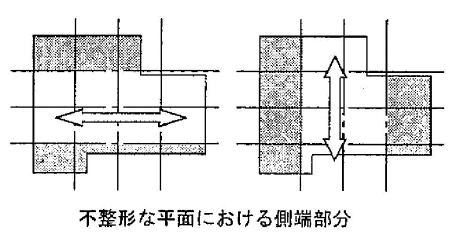

不整形な平面の四分割法

建築物は整形な方が珍しいですね。平面が不整形な場合、四分割法の側端部分は下図のように考えます(図は建築物の構造関係技術基準解説書p.120より)。

側端部分の考え方で結果が大きく違います。間違えないよう注意しましょう。

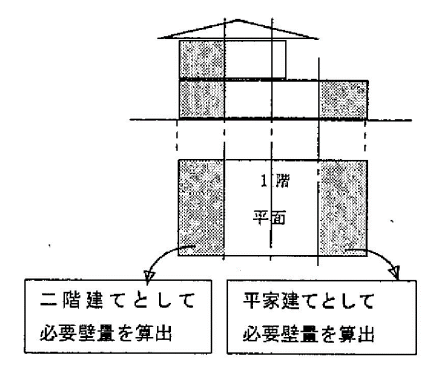

不整形な立面の四分割法

不整形な立面の場合、側端部分は下図のように考えます(図は建築物の構造関係技術基準解説書p.120より)。

階数が異なる場合、側端部分ごとに階数を考えます。例えば2階建ての1階部分は、二階建てとして必要壁量を計算します。

まとめ

今回は四分割法について説明しました。四分割法の意味、計算法が理解頂けたと思います。計算式自体は簡単です。注意したいのは、「側端部分」の考え方です。平面や立面が不整形になると、側端部分の取り方も変わります。下記も併せて勉強してくださいね。

壁量計算と構造計算の違いは?1分でわかる意味、違い、木造、4分割法との関係

壁量とは?1分でわかる意味、読み方、計算、バランスと偏心率、壁倍率

壁倍率とは?1分でわかる意味、筋交い、一覧、土壁の値、石膏ボード

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)